納骨堂はお墓の一種

納骨堂とは、遺骨を納骨するための建物のことを言います。

墓埋法では墓地以外への遺骨の埋葬(土の中に埋めること)を禁じているため、お墓は墓地しか建てられません。

納骨堂は土の中に埋める訳ではありませんが、納骨堂を建てられる場所は寺院や霊園等に限られます。

元来納骨堂は遺骨を一時預かりする施設でしたが、近年では納骨堂の役目も変化し、最終的な供養の場としてお墓に並ぶ選択肢の一つとして機能しています。

墓石のある家墓が一軒家だとすれば、納骨堂はマンションのようなものです。

基本的には骨壺に入れられた状態の遺骨をそれぞれ収納する形ですが、個人単位や夫婦単位、一族のものなど、納骨堂への埋葬も石碑のあるお墓と同様に様々です。

どれも墓石を立てる広さが必要ないため、交通の便の良い都心部に建てられることも多く、アクセスも便利になっています。

また管理の手間がお墓ほどかからず、お墓を買うよりは安価に購入できることから、納骨堂は現代では人気の供養の形の一つとなっています。

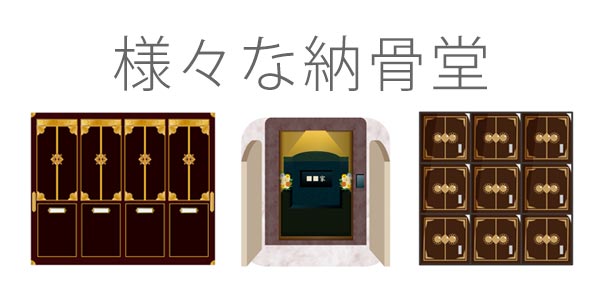

納骨堂は多種多様

納骨堂の形式は多岐にわたり、寺院や霊園ごとによってかなり異なります。

ロッカー形式のものをはじめとし、仏壇式、機械式、位牌式など様々な形態があり、上段には仏壇や位牌を据え、下段には遺骨を置くスペースがある納骨壇や、納骨堂の建物の中に墓石を置くものなど、かなりバリエーションに富んでいます。

また生前購入が可能なところや、永代供養か否かなど、納骨堂と一口に言っても数えきれない程の種類があります。

納骨堂は代々ずっと使えるの?

お墓を建てるときには「永代使用権」を取得しますが、納骨堂に遺骨を預けるときは「遺骨の寄託契約」といって、納骨堂という建物の中に預かってもらう権利を取得するという違いがあります。

しかし納骨堂にも永代使用権が付与されているタイプのものもあります。

「永代使用権」とは「永遠に」ということではなく、「墓の使用者の代が続く限りずっと」という意味です。Aさんが永代使用権を取得した場合、Aさんが亡くなれば代が途切れることになります。ただし次の代の承継者が速やかに名義変更の手続きを行い、使用料を収めていけば永代使用権を存続させることができます。

納骨堂の永代供養

寺院や霊園によって異なりますが、三十三回忌までや五十回忌まで等の法要を執り行い、その後は合祀される流れになります。

合祀された後は個別の供養はありませんが、合祀墓全体のご供養があることがほとんどです。

通常でも三十三回忌や五十回忌を節目として弔い上げをし(もっと早く弔い上げすることも最近では多くなっています)、その後は年忌供養を行いませんので、丁重さに欠けるということはありません。

納骨堂にかかる費用

納骨堂は個別の墓石を買う必要がないため、家墓を1基建てるよりは費用を抑えることができます。

納骨堂にかかる費用は形態によってさまざまです。値段を左右する要素がたくさんあるため、10万円~150万円と価格帯はかなり幅広くなります。

納骨堂の費用が上下する要因はおおまかに3つあります。

納骨堂のタイプ

個人用か夫婦用か家族用かなど、何人分の遺骨が入るのかによってや、仏壇タイプや機械等で可動式の便利なものも値段が高くなります。

ロッカー型:鍵をかけられるロッカーの中に骨壺を収めるもの。

相場は約20万円ほど。

仏壇型:上段は仏壇で、下段に骨壺を納めるもの。

相場は約30万円ほど。

可動型:骨壺がお参りスペースに自動搬送されてくるもの。

相場は50万円~100万円ほど。

納骨堂の立地

駅周辺や都市部にあるアクセスが良い立地の納骨堂は、地方の納骨堂に比べて値段が高くなります。

納骨堂の管理者

民間霊園の納骨堂:値段は安い方ですが地価に比例します。霊園毎に特色がかなり異なります。

寺院の納骨堂:値段は高い傾向になります。またお寺によっては檀家になる必要があります。

納骨堂も墓石のあるお墓に比べれば費用はかかりませんが、代替わりしたときに名義変更料を取られることもあれば、檀家になった場合はお寺とのお付き合いやお布施などもあります。

後からさらに費用が発生するのは嫌だという方には、合祀にはなりますが初期費用以外に一切費用が発生しない『送骨』という方法もあります。

-

-

送骨(そうこつ)ってどういうもの?

自宅に居ながら遺骨を整理できる『送骨』 送骨とは、配達サービスを利用してお寺や霊園に遺骨を送り、納骨してもらうことを言います。 跡継ぎのあるなしに関わらず、お寺や霊園の墓地管理者がお墓をきれいにして供 ...