お墓は意外と狭い

墓石タイプのスタンダードなお墓でも、納骨堂でも言えることですが、意外と狭く感じる方は多く居ます。

なぜかというと、まず骨壺が意外と大きいことが挙げられます。

骨壺のサイズや納骨堂の広さにもよりますが、『骨壺が2つしか入らなかった…』という事は珍しいことではありません。

お墓の構造ってどうなってるの?

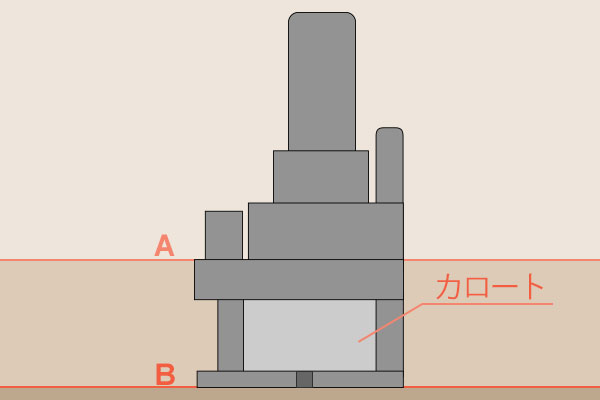

墓石の下にはカロートという遺骨を安置するスペースがあります。カロート部分は地面の下に埋まっていることもあれば(地面がAのライン)、地面の上にあることもあります(地面がBのライン)。

またカロートは図のように1段のものもあれば、カロートの中が2段や3段になっているものもあり、カロートの底には水抜き用の穴があいています。

カロート内の広さはお墓によってさまざまですが、骨壺は意外と大きいため、そんなにたくさんは入りません。

骨壺のサイズが7寸(関東圏の全骨収納のもの)の場合で、1段カロートには4体程、2段カロートには8体程、3段カロートには24体程度入ります。

お墓に骨壺が入りきらないときの対処法は?

次に誰か亡くなってもお骨が入りきれない…

1. 粉骨する

粉骨(ふんこつ)とは、文字通り遺骨を細かく砕いて、パウダー状にすることを言います。

遺骨を粉骨すると、約5分の1の容量になります(もともと遺骨の遺灰《粉末》が多く収められている場合、あまり容量は減らせません)。

7寸の骨壺(関東圏の全骨収納のもの)に入った遺骨なら、だいたい5寸の骨壺に収まる量になります。

粉骨したらできること

- 遺骨を粉骨して小さい壺に入れ直す

- 粉骨した遺骨を小さな入れ物に一部だけとっておき、残りは散骨する

- 粉骨して家墓のカロート内に散骨する

- 粉骨した遺骨を散骨する

古い世代の方の遺骨を粉骨して容量を減らすだけで済む場合もあるでしょうし、粉骨→散骨して、完全にスペースを空ける必要がある場合もあるでしょう。

一度埋葬した遺骨を粉骨する場合、粉骨の際に洗浄費用や乾燥費用が別途かかる場合も多いですので、葬儀後すぐに粉骨して備えておく方法もあります。

2. 合葬する

どんな大きなお墓でも容量に限度はあります。

そのため三十三回忌や五十回忌の法要で弔い上げをして、骨壺の遺骨を土に還し、お墓の中のスペースをあける工夫をします。

古い世代のご遺骨から、順次合葬墓に移って頂くのが一般的です。

お寺や霊園にある合葬墓にご先祖さまの遺骨を移し、次のご遺骨を安置するためのスペースを空けます。

骨壺から出した状態でカロート内に埋葬し直す方法もありますが、あまりおすすめではありません。

実は火葬された焼骨には、微生物が分解するためのエサとなる有機物が残っていないため、地中に埋めてもほとんど土に還らないのです。

火葬でもろくなってはいるので、多少形は崩れますが、基本的にはそのままカロート内に残ります。

遺骨を最終的に安置できる永代供養

合葬墓(がっそうぼ)とは、色々な方を一緒に埋葬してご供養する合同のお墓です。

家墓や納骨堂、手元供養などで個別に供養されてから合葬墓に移るご遺骨もあれば、最初から合葬墓に入るご遺骨もあります。

合葬墓では遺骨を骨壺から出して埋葬するため、一度合葬すると個別に取り出すことはできなくなります。

ただ、合葬墓ではそのお墓がある寺院や霊園が続く限り、ずっと永代的にご供養が続けられます。

合葬墓に遺骨を送る方法

今遺骨を安置している場所からすぐ近くに、永代供養できる合葬墓があればよいですが、近くになければ探したり運んだりするのが大変になります。

そこで、配送サービスを利用してご遺骨を合葬墓に運んでもらえる送骨(そうこつ)というサービスがあります。

送骨の相場は2万~10万円

送骨では最初に支払いするお金以外、年間管理料等の料金はかかりません。

2万円からと言っても、2万円で送骨を受け付けているところは合葬墓の日当たりが悪くじめじめしていたり、あまり状態が良いとは言えません。

中央値は約5万円で、なるべく低価格かつ、合葬墓の日当たりやロケーションが良い所に納得して決める人が多いようです。