個別のお墓に入っても、いつかは合葬される

合葬(がっそう)とは他の人と一緒に埋葬することを言います。合祀(ごうし)も、他の人と『合わせて祀る』ことで同じ意味になります。

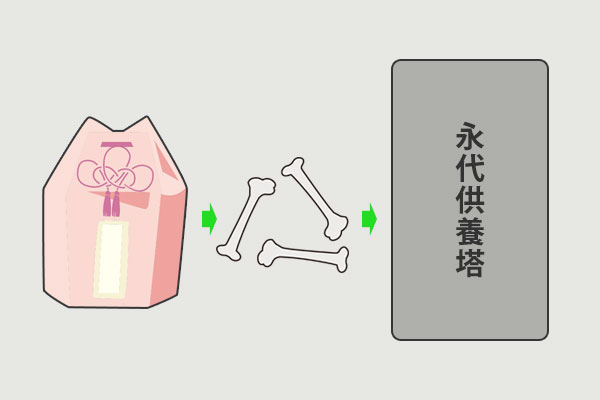

どちらも骨壺から遺骨を取り出し、他の人の遺骨と一緒に埋葬します。

色々な人の遺骨が混ざった状態になり、長い年月をかけて土に還るかたちで埋葬されます。

墓石のあるお墓でも合葬になることはある

墓石がある一般的なタイプのお墓は、普通骨壺に入った状態の遺骨が安置されるため、『どうして?』と思うかもしれません。

代々受け継がれてきたお墓の場合、中が安置された骨壺で満杯になって、新しく遺骨が入る余地がなくなることもあります。こうした場合ご先祖様の遺骨を合葬墓へ移すのが一般的なため、家の墓があったとしても、結局は合葬墓へ入ることになります。

またお寺や霊園の墓地に建っている先祖代々のお墓であっても、承継がうまくいかず無縁墓になってしまうと、そのお墓は片付けられ、墓石を片付ける際に遺骨は合葬墓へ移されます。

ココに注意

永代使用権とは、永代に渡ってお墓の区画を使用する権利のことです。

あくまで墓地の使用権であり、所有権とは違います。

樹木葬の合葬

樹木葬は墓石の代わりに樹木を墓標とする埋葬です。

樹木葬にも個別の埋葬と合葬があり、合葬の場合は墓標となる木も共同のもので、遺骨を骨壺から出して他の人と一緒に埋葬されます。

ただし個別の埋葬の場合でも、何十年か経った後には合葬に切り替わることがほとんどですので、こちらも結局は合祀されます。

樹木葬の価格の違いは、シンボルの樹木の差というより、個別の埋葬と合葬の差であることが大きいでしょう。

合葬墓という選択肢

こうして見るとお墓の値段には、『どのくらいの期間個別に安置されるか』という要素が大きく影響していることが分かってきます。

個別の埋葬にこだわらなければ、埋葬やお墓にかける費用を大幅に抑えることができます。

合葬墓には供養塔が建っており、遺骨はここに埋葬されます。

骨壺から出した状態で他の人の遺骨と一緒になるため埋葬に必要なスペースが少なくて済み、その分安価で供養することができます。

デメリットとしては、骨壺から出してからの埋葬となるため、後から別のお墓に移したいと思っても(他の方の遺骨と混ざってしまって)取り出すことができません。

また遺骨が他の人と混ざってしまうことに抵抗感がある方も居るかもしれませんが、遺骨を大事にするのは明治以降の比較的近年になっての思想なので、仏教ではもともと骨を重要視していません。この点に折り合いをつけられるのであれば、お墓を持たない人にとって合葬墓はおすすめの埋葬方法と言えます。

近年では遺骨をゆうパックで霊園に配送し、その霊園で合葬墓に埋葬して弔ってくれる送骨(そうこつ)というサービスもあります。 自宅に居ながら遺骨を整理できる『送骨』 送骨とは、配達サービスを利用してお寺や霊園に遺骨を送り、納骨してもらうことを言います。 跡継ぎのあるなしに関わらず、お寺や霊園の墓地管理者がお墓をきれいにして供 ...

送骨(そうこつ)ってどういうもの?